チベット仏教を支える基盤のひとつが「僧院(ゴンパ)」です。

そこは単なる修行の場ではなく、祈り、学び、芸術、医療など多くの役割を果たす共同体でした。

本記事では、チベット僧院の歴史、僧侶たちの生活、社会における役割を解説していきます。

僧院の歴史

チベットに仏教が広がった8世紀頃から、多くの僧院が建てられました。

特に11世紀以降は宗派ごとに大きな僧院が形成され、学問と信仰の中心となります。

有名な僧院には、ラサのデプン寺、セラ寺、ガンデン寺などがあり、数千人規模の僧侶が修行に励んでいました。

僧院は単なる宗教施設にとどまらず、教育機関・文化芸術の発信地・地域社会の中心的存在でした。

僧侶の一日

チベット僧院の生活は規律正しく、祈りと学びに満ちています。

- 早朝の読経

夜明け前に起床し、祈りとマントラを唱えることから一日が始まります。 - 学問と瞑想

仏教哲学、論理学、医学、天文学など幅広い分野を学びます。

瞑想や観想修行も重要な日課です。 - 共同の作業

食事の準備や清掃、巡礼者の世話など、共同体としての活動を行います。 - 夜の法話と修行

師から教えを受け、再び祈りと瞑想で一日を締めくくります。

僧侶の生活は「自己の修行」と「共同体の役割」を両立させるものでした。

学びの場としての僧院

チベット僧院は、中世ヨーロッパの大学のような役割を持っていました。

- 哲学と論理学

仏教哲学を議論し合う「問答(ディベート)」は有名です。声を張り上げ、手を打ち鳴らしながら議論を深めていきます。 - 医学

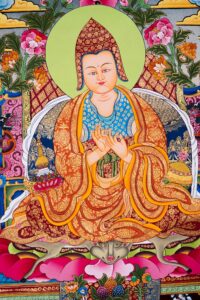

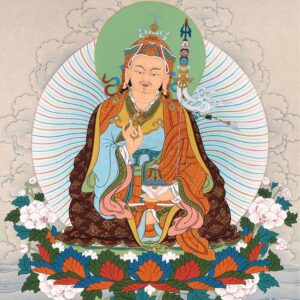

チベット医学は僧院で発展し、薬草や診断法が体系化されました。 - 芸術

曼荼羅やタンカ(仏画)、仏像の制作なども僧院の大切な役割でした。

このように僧院は「知恵の拠点」として地域社会を支えていました。

社会における役割

僧院は単に宗教施設ではなく、人々の生活に密着した存在でした。

- 祈りの中心

村人は僧院で法要を依頼し、先祖供養や豊作祈願を行いました。 - 教育の場

子どもたちが学問を学ぶ場でもありました。文字の読み書きも僧院で教えられました。 - 医療の提供

僧侶が診療や薬草治療を行い、人々の健康を守りました。

僧院はまさに「地域社会の心臓」として機能していたのです。

現代のチベット僧院

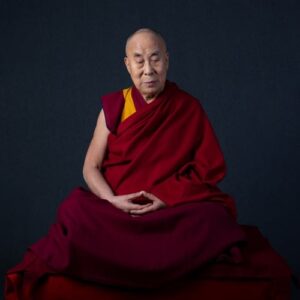

現代においても、僧院は祈りと学びの場であり続けています。

一方で観光地としても注目され、世界中から多くの人が訪れる場所となっています。

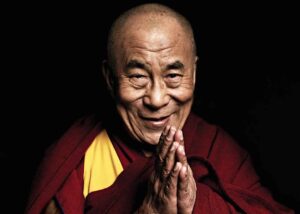

また、亡命先のインドやネパールでも新しい僧院が建てられ、伝統が守られ続けています。

僧院は今も「精神的な拠り所」として世界の人々に影響を与えています。

よくある質問(FAQ)

Q. 僧院は誰でも訪れることができますか?

多くの僧院は一般の参拝者や観光客に開放されています。ただし修行の場であるため、静粛が求められます。

Q. 僧院での生活は厳しいですか?

はい。規律正しく、祈りと学びが中心ですが、その生活は僧侶にとって心の充実をもたらします。

Q. 今も昔のような大規模な僧院はありますか?

あります。ラサやインド・ダラムサラには今も数千人規模の僧院が存在します。

TIBET INORIと僧院文化

TIBET INORIは、僧院文化を「祈りと学びの共同体」として尊重しています。

- マニ車やタルチョなど、僧院から生まれた祈りの道具

- 瞑想やマントラに根ざした精神性

- 芸術や工芸に息づく美しい表現

僧院は「祈りの源泉」であり、その精神は今も生き続けています。

TIBET INORIはそのエッセンスを現代の暮らしに届けていきます。