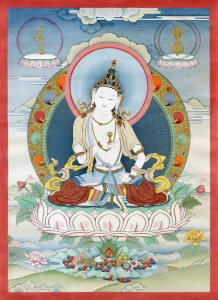

チベット仏教の死生観を語るうえで欠かせないのが 中陰(バルドゥ) の思想です。

「中陰」とは、生と死、死と再生のあいだにある中間的な状態を意味します。

特に『チベット死者の書(バルドゥ・トゥドゥル)』では、中陰での経験が詳しく説かれ、死後の魂がどう生まれ変わるかに大きな影響を与えるとされています。

中陰(バルドゥ)とは?

中陰(バルドゥ、bar do)は「中間の状態」という意味です。

チベット仏教では、人が死んでから次に生まれ変わるまでのあいだに体験する領域を指します。

- 時間の長さ:通常は49日間とされる

- 内容:光や仏の姿、恐怖の幻影を体験する

- 目的:悟りに到達するか、輪廻転生へと進むかが決まる

中陰は「魂の試練の場」とも言える存在です。

六つの中陰

チベット仏教では「六つの中陰」が説かれています。

- 生存中の中陰(生きているあいだ)

- 夢の中陰(夢を見ているとき)

- 禅定の中陰(瞑想の深い境地にあるとき)

- 臨終の中陰(死の瞬間)

- 法性の中陰(死後、真理の光に出会う時期)

- 生存を求める中陰(次の生に向かう過程)

この中でも特に重要なのは「臨終」「法性」「生存を求める」中陰であり、死後の行方に直結します。

チベット死者の書(バルドゥ・トゥドゥル)

『チベット死者の書』は、中陰を詳しく説いた経典であり、死者を導くための実践書でもあります。

- 内容:死後の魂が中陰で出会う光や仏、恐怖の幻影の説明

- 役割:僧侶や家族が死者の耳元で読誦し、正しい道に導く

- 目的:解脱を助け、悪しき輪廻に陥らないようにする

この教えは「死後のガイドブック」として広く知られています。

中陰体験の意味

中陰は単なる死後の世界ではなく、生きている私たちにとっても大切な示唆を与えます。

- 死の準備

死後に訪れる中陰を理解することで、臨終を恐れるのではなく、解脱のチャンスと捉えられる。 - 生の意義

生きているあいだの行い(カルマ)が中陰での体験を左右する。 - 瞑想実践

瞑想や夢の修行を通じて、中陰での体験に備えることができる。

現代における中陰の解釈

現代では、中陰は「死後の世界」としてだけでなく、心理学的にも解釈されています。

- 人生の転機:生と死の「あいだ」だけでなく、結婚、転職、病気なども「中陰」として捉えられる。

- 変化の受容:中陰は「移行期の象徴」として、人生の節目を乗り越える智慧を与えてくれる。

- マインドフルネスとの接点:死と向き合う瞑想は、現代の心理療法やセルフケアにも応用されています。

日本仏教との比較

日本仏教にも「中有(ちゅうう)」という似た概念がありますが、チベット仏教の中陰はより詳細で実践的です。

- 日本仏教:死後49日のあいだに来世が決まるとする

- チベット仏教:49日間に起こる具体的な体験や、解脱の可能性まで説かれている

よくある質問(FAQ)

Q. 中陰は本当にあるのですか?

信仰的には実在するとされますが、心理的・象徴的に「死と再生の間の状態」として理解する人もいます。

Q. 中陰の49日間はどう過ごすのですか?

僧侶や家族が読経や祈りを捧げ、死者を導くことが伝統的な実践です。

Q. 生きている人にも中陰は関係ありますか?

はい。夢や瞑想、人生の転換期も「中陰」として理解されます。

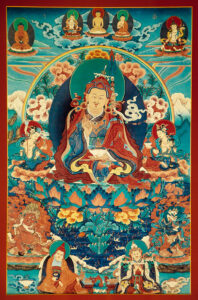

TIBET INORIと中陰の智慧

TIBET INORIは、中陰の教えに込められた「死と生のあいだをどう生きるか」という智慧を大切にしています。

- 死を恐れるのではなく、学びの契機とする

- 人生の変化を「中陰」として受け入れる

- 祈りと修行を通じて、心を解き放つ

中陰は「死の教え」であると同時に、「生を深く生きるための教え」です。

その智慧を日常に届けることが、TIBET INORIの使命です。

TIBET INORI 公式オンラインストア

チベット仏教に根づく祈りの道具を、日常に。

マニ車・ガウ・タルチョなど、祈りと願いを形にしたアイテムを揃えています。