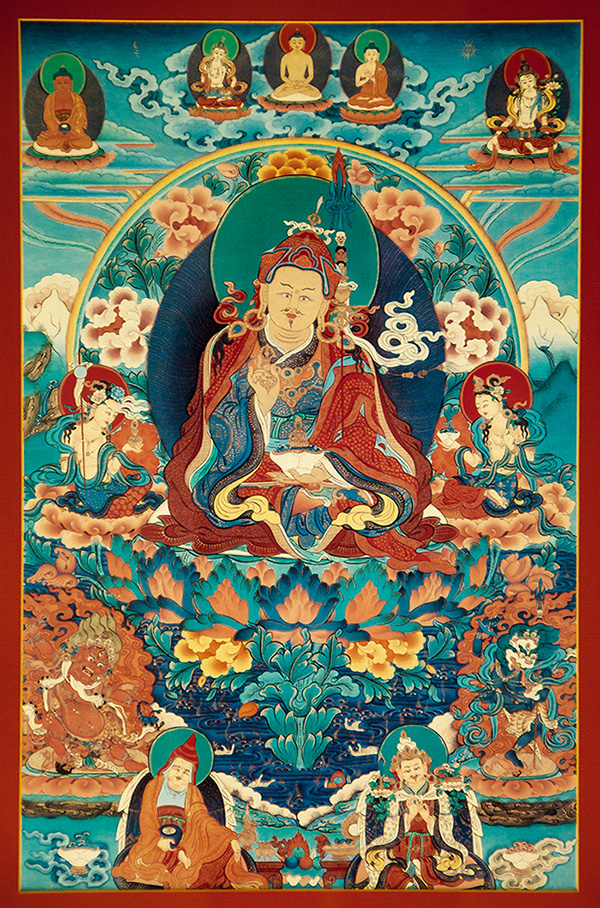

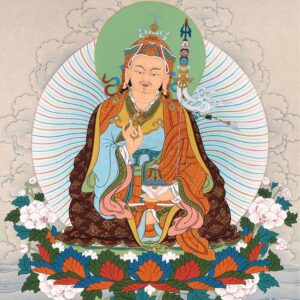

ニンマ派(Nyingma/「古派」) は、チベット仏教の四大宗派の中で最古の伝統です。8世紀、シャーンタラクシタ(寂護)と蓮華生大師(パドマサンバヴァ)、そして吐蕃王ティソン・デツェンの協力により、仏教が本格的にチベットへ根づいた時代(初伝期)に源流を持ちます。象徴的な拠点がサムイェー寺で、チベット初の大僧院として知られます。これらの要素はニンマ派の歴史理解に不可欠です。

特徴の要点(サマリー)

- 最古の宗派:初伝期の教えを継承。

- 二大伝承:口承のカーマ(bka’ ma)と、隠された教えの再発見であるテルマ(gter ma)。

- 教義体系:段階的な「九乗」を提示し、最上位にアティヨーガ(ゾクチェン)を置く。

- 主要拠点:歴史的に六大本山(Mother Monasteries)が中核。

- 統治形態:本来は分権的(宗派全体の常設「最高座」は持たない)。亡命後に一時的に設けられたが、2020年に制度見直しが周知され、ニンマ・モンラム委員会が役割を担う運用へ。

起源と初伝期 ― サムイェーと三尊

8世紀、インドの大学匠シャーンタラクシタが学問と戒律の基礎を整え、蓮華生大師がチベット土着の障りを鎮めて密教実践を定着させ、ティソン・デツェン王が国家的庇護を与えました。三者はしばしば「ケン・ロプ・チョス・スム」と総称され、ニンマ派の文脈で特に重んじられます。象徴となるサムイェー寺は「チベット最初の僧院」として位置づけられます。

ニンマ派の教義枠組み:九乗(くじょう)

ニンマ派は、仏教の道を九つの「乗」として段階的にまとめます。前半の三乗は大乗・声聞・独覚の経典系、後半六乗はタントラ(密教)です。

1–3. 声聞乗/独覚乗/菩薩乗(経典系)

4–6. 行タントラ/方便タントラ(ウパヨーガ)/瑜伽タントラ

7–9. 大瑜伽(マハーヨーガ)/随瑜伽(アヌヨーガ)/最上瑜伽= アティヨーガ(ゾクチェン)

とくにゾクチェンは「大完成」「大円満」と訳され、心の本性(リクパ)を直接に認識する道として、ニンマ派における最上位の実践とされています。

二大伝承:カーマ(口承)とテルマ(再発見)

ニンマ派は教えの伝来を二系統で説明します。

- カーマ(bka’ ma):インドからの連綿たる口承系(師資相承)。

- テルマ(gter ma):蓮華生大師らが迫害期に教えを隠し、後世のテルトン(宝蔵発見者)が再発見する系譜。特に11世紀以降に活発化しました。代表的なテルマ群を含むニンマ派独自のタントラ集成が『ニンマ・ギュブム(Nyingma Gyubum)』です。

参考:テルマ/テルトンの制度的背景やブータン文化圏における受容も学術的に整理されています。

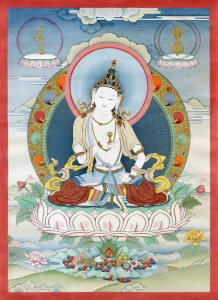

ゾクチェン(大完成)とは

ゾクチェンは、「本来清浄な心の本性を、そのまま直知する」ことを要諦とする実践。分析による段階的修習というより、直接性(直観・直証)を重視するのが大きな特徴です。ニンマ派においては最も決定的な悟りの道と位置づけられます。

- 古来、ロンチェンパ(ロンチェン・ラブジャム, 1308–1364)が体系化し、『七宝蔵』などで思想的高峰を築きました。近代ではミパム・リンポチェ(1846–1912)が学僧として広範な注釈・論議を展開しています。

学匠と系譜 ― ロンチェンパ/ジグメ・リンパ/ミパム

- ロンチェンパ:ニンマ思想の大成者。「ゾクチェン」の哲学と修道を総合した大著作群で知られる。

- ジグメ・リンパ(1730–1798):ロンチェン・ニンティクの伝持者として著名。後代の修行体系に決定的な影響を与えました。

- ミパム・リンポチェ(1846–1912):厖大な著作を残した碩学で、19世紀のリメ運動(非宗派運動)にも深く関わる知的中核の一人。

六大本山(Six “Mother” Monasteries)

歴史的にニンマ派の中核として機能してきたのが、次の六大本山です。

カトク(Kathok)/ドルジェ・ダク(Dorje Drak)/ミンドロリン(Mindrolling)/パリュル(Palyul)/ゾクチェン(Dzogchen)/シェチェン(Shechen)。創建年代や担う伝統はそれぞれ異なり、学問・修行・出版事業などで宗学を支えてきました。

経典と典籍 ― 『ニンマ・ギュブム』

ニンマ派の内タントラ(マハーヨーガ/アヌヨーガ/アティヨーガ)を中心に編纂されたのが『ニンマ・ギュブム』です。初伝期の訳出に遡るものに加え、後代のテルマも含まれ、諸地域版(ブータン系・カトマンズ系・デゲ系など)の系譜研究が進んでいます。

組織と現代 ― 分権性と近年の動向

伝統的にニンマ派は一元的な最高長(法王)を置かない分権的な構造です。亡命期以降、保存と再建の必要から一時的に「宗派の長」が置かれましたが、2018年のカトク・ゲツェ・リンポチェ入滅後、2020年のニンマ・モンラム会議で「今後は宗派長を選ばない」旨が告知され、ニンマ・モンラム委員会が実務を担う運びが広く報じられました。

よくある質問(FAQ)

Q1. ニンマ派の「九乗」は他宗派と何が違いますか?

他宗派もタントラを重視しますが、ニンマ派は九乗として包括的に整理し、ゾクチェンを最上位に置く点が特徴です。

Q2. テルマ(再発見)の信頼性は?

ニンマ派内部では、師資相承(カーマ)と並び立つ正統な伝承として扱われ、中世以降の仏教復興に大きく寄与しました。学術的にもブータンを含む文化圏での受容が研究されています。

Q3. 主要なお寺を巡るなら?

歴史的な「六大本山」――カトク/ドルジェ・ダク/ミンドロリン/パリュル/ゾクチェン/シェチェンが要所です(現地事情・規制は最新情報を確認しましょう)。

TIBET INORI 公式オンラインストア

チベット仏教に根づく祈りの道具を、日常に。

マニ車・ガウ・タルチョなど、祈りと願いを形にしたアイテムを揃えています。