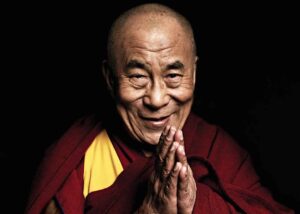

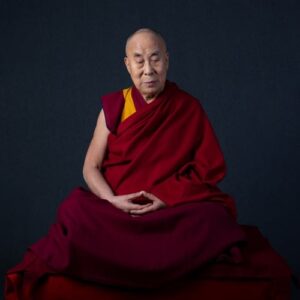

チベット仏教を象徴する存在といえば ダライ・ラマ。

世界的に知られるこの称号は、精神的指導者であると同時に、長くチベット社会における政治的指導者でもありました。

この記事では、ダライ・ラマ制度の成立の歴史から、近代チベットの歩み、そして現代における役割までを解説します。

目次

ダライ・ラマ制度の起源

ダライ・ラマ制度は、15世紀のゲルク派(改革派)の成立とともに始まります。

- ツォンカパ大師(1357–1419)

ゲルク派を創設し、厳格な戒律と学問を重視した教えを広めました。

その流れの中で、指導者を世代ごとに継承する仕組みが整えられます。 - 「ダライ・ラマ」の称号

16世紀、モンゴルの指導者がゲルク派の高僧に「ダライ(大海の意)」の称号を与えたことが始まりとされています。

こうして、宗教的権威を世代ごとに受け継ぐ「化身ラマ制度」が制度化しました。

ゲルク派については、こちらの記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい

ゲルク派(黄帽派)とは ― 起源・教義・三大本山・教育制度・密教実践まで徹底解説

ゲルク派(Gelug/ゲルク)は、チベット仏教四大宗派のうち最も新しいが、学問(ロジック・中観)と戒律、そして密教実践を厳格に統合した伝統として世界的に影響力を持...

ダライ・ラマとゲルク派の台頭

ゲルク派は16世紀以降、急速に勢力を拡大します。

その中でダライ・ラマは、単なる宗教指導者ではなく、チベット社会全体を統率する存在となっていきました。

- 宗教と政治の統合

17世紀、5世ダライ・ラマ(1617–1682)の時代に、宗教と政治が統合され「政教一致」の体制が確立しました。 - ポタラ宮の建設

ラサにポタラ宮が建設され、ダライ・ラマの居所であり政治の中心となりました。 - ゲルク派の権威

他の宗派を超える権威を持ち、チベット全土を統治する指導者へと発展しました。

近代におけるダライ・ラマ制度

19世紀から20世紀にかけて、チベットは近代化の波にさらされます。

その中でダライ・ラマは精神的リーダーであると同時に、国家元首の役割も担いました。

- 13世ダライ・ラマ(1876–1933)

外国勢力の干渉が強まる中で、チベットの独立性を守るために改革を行いました。 - 14世ダライ・ラマ(1935– )

1959年、中国との対立によってインドへ亡命。以後はチベット亡命政府を率い、非暴力と平和を掲げて活動しています。

ダライ・ラマと現代社会

今日、ダライ・ラマは単なる宗教指導者にとどまらず、世界的な精神的リーダーとして尊敬を集めています。

- 平和と非暴力の象徴

マハトマ・ガンジーの思想を継ぎ、非暴力による平和的解決を訴え続けています。 - 国際的評価

1989年、ノーベル平和賞を受賞。世界各地で仏教や慈悲の精神を広めています。 - チベット文化の継承

亡命先のインド・ダラムサラを拠点に、僧院や学校を設立し、チベット仏教と文化を守り続けています。

ダライ・ラマ制度の意義

- 精神的指導

仏教の慈悲と智慧を体現し、多くの人々に心の拠り所を与える。 - 政治的役割

近代まではチベットの統治者として、宗教と政治を一体化させてきました。 - 国際社会への影響

現代では、宗教を超えた「人類共通の良心」としての役割を担っています。

よくある質問(FAQ)

Q. ダライ・ラマ制度はなぜ続いてきたのですか?

「化身ラマ制度」により、前世のラマが生まれ変わって次の世代に受け継がれると信じられてきたからです。

Q. 今後のダライ・ラマ制度はどうなりますか?

ダライ・ラマ14世は「制度を続けるかどうかはチベットの民衆が決めるべき」と語っています。未来はまだ未定です。

あわせて読みたい

ダライ・ラマ14世とは ― 生涯・思想・中道のアプローチ・後継問題まで徹底解説

ダライ・ラマ14世(テンジン・ギャツォ) は、チベット仏教の精神的指導者であり、非暴力と慈悲のメッセージを世界に発信してきた人物です。1989年にはノーベル平和賞を...

Q. ダライ・ラマは今どこにいますか?

現在はインド・ダラムサラに亡命し、活動を続けています。

TIBET INORIとダライ・ラマの教え

TIBET INORIは、ダライ・ラマ制度が持つ「慈悲と祈りの精神」を大切にしています。

- ゲルク派に根ざした厳格な教え

- 平和と非暴力を貫く姿勢

- 現代に生きる人々の心を導く智慧

ダライ・ラマの歩みは、チベット仏教の歴史そのものであり、同時に未来への希望でもあります。

その精神を、祈りとともに日常に届けるのがTIBET INORIの願いです。