チベット仏教の中で最も有名な経典のひとつが 『チベット死者の書』 です。

正式名称は 『バルドゥ・トゥドゥル(中陰解脱経)』 と呼ばれ、死者が中陰(バルドゥ)の状態を通り抜け、解脱へ至るためのガイドブックとされています。

この記事では『チベット死者の書』の内容や意味、現代における意義を解説します。

チベット死者の書とは?

『チベット死者の書』は、死後の世界を詳細に描いたチベット仏教の経典です。

- 名称:バルドゥ・トゥドゥル(中陰で聞かれる解脱の教え)

- 目的:死者の魂を正しい方向に導き、悟りや良き転生を得させる

- 特徴:僧侶や家族が死者の耳元で読み上げ、死後の旅路をサポートする

この経典は「死後のガイドブック」とも呼ばれ、世界的に広く知られています。

経典の背景と歴史

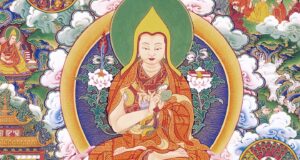

『チベット死者の書』は、8世紀にパドマサンバヴァ(蓮華生大士)が説いたとされる教えがもとになっています。

その後、テルトン(宝蔵発見者)によって発見され、広く伝わるようになりました。

- 起源:チベット密教(ニンマ派)に由来

- 目的:死後49日間の中陰で、迷う魂を導く

- 普及:20世紀に翻訳され、西洋でも大きな注目を集めました

チベット死者の書の内容

『チベット死者の書』は、死後の魂が体験するプロセスを詳細に記しています。

1. 臨終の瞬間

- 死者は強烈な光(法性の光)を体験する

- この光を悟りとして認識すれば解脱できる

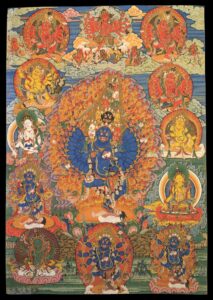

2. 法性の中陰

- 平和な仏や菩薩が現れ、悟りへ導こうとする

- しかし恐怖や無知により、死者はしばしばそれを認識できない

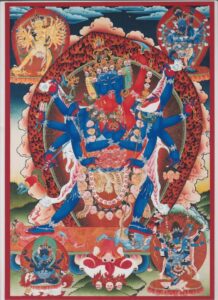

3. 怒れる神々との対面

- 憤怒尊や恐ろしい幻影が現れる

- これを「心の投影」と理解できれば解脱のチャンスがある

4. 転生の選択

- 魂は新しい生を求め、六道のいずれかへ導かれる

- カルマ(業)によって生まれ変わる世界が決定する

実践としてのチベット死者の書

『チベット死者の書』は、死者だけでなく生者にとっても重要な実践書です。

- 死者への読誦:僧侶や家族が耳元で唱え、迷いを避ける助けとする

- 生者の学び:死のプロセスを理解することで、日常の執着を減らす

- 瞑想との関連:中陰体験は瞑想や夢修行を通じて疑似的に体験できる

西洋への影響

20世紀に英訳された『チベット死者の書』は、世界に衝撃を与えました。

- 心理学:ユングが注目し、無意識や夢分析と関連づけた

- スピリチュアル文化:ニューエイジ思想や死後体験研究に大きな影響を与えた

- 大衆文化:ロックや文学のテーマとしても引用され、現代にも影響を与え続けています

現代的な意義

現代における『チベット死者の書』の意義は「死の恐怖を和らげる智慧」にあります。

- 死を恐れない心:死は終わりではなく、変化の一部と理解できる

- 生の充実:中陰での体験は、生きている今をどう生きるかに直結する

- グリーフケア:大切な人を亡くした際の心の支えにもなる

日本仏教との比較

日本仏教にも「四十九日法要」がありますが、『チベット死者の書』はより詳細で実践的です。

- 日本仏教:死後49日で来世が決まるという考え

- チベット仏教:その49日の間に具体的な体験と解脱のチャンスがあると説く

よくある質問(FAQ)

Q. 『チベット死者の書』は本当に死後の体験を書いたものですか?

はい。信仰的には死後のガイドですが、心理的・象徴的に「心の変化」として解釈されることもあります。

Q. 一般人でも読む意味がありますか?

あります。死を理解することで、生きる意義を深く見つめ直すことができます。

Q. 読誦は必ず僧侶が行うのですか?

伝統的には僧侶が行いますが、家族が読むことも大切とされています。

TIBET INORIとチベット死者の書

TIBET INORIは、『チベット死者の書』が示す「死と生をつなぐ智慧」を大切にしています。

- 死を恐れるのではなく、学びの機会とする

- 生を深く味わい、慈悲と智慧を育む

- 祈りを通じて、魂の旅路を照らす

『チベット死者の書』は死のための教えであると同時に、「よりよく生きるための教え」なのです。

TIBET INORI 公式オンラインストア

チベット仏教に根づく祈りの道具を、日常に。

マニ車・ガウ・タルチョなど、祈りと願いを形にしたアイテムを揃えています。