チベット仏教の葬送儀礼は、死を「終わり」ではなく「つぎの生への転換」と捉える独自の死生観に根ざしています。

本記事では、天葬(鳥葬/jhator)、火葬、水葬、塔葬などの葬法、そして中陰(バルドゥ/49日)と『チベット死者の書』、意識移送(phowa/ポワ)まで、基礎から実践的な流れまでを丁寧に解説します。

葬送の基本フロー:臨終~葬送~49日

- 臨終の導き(phowa/ポワ)

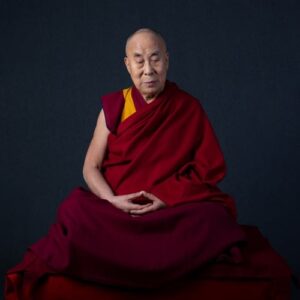

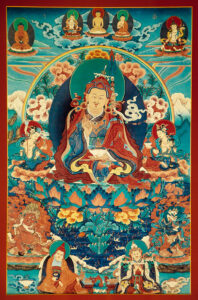

高僧(ラマ)が意識移送(phowa)を行い、亡くなる人の意識が清らかな境地へ向かうよう導きます。瞑想・観想・マントラを用いる密教実践で、死に向き合うための中心的な儀礼です。 - 中陰(バルドゥ)と49日

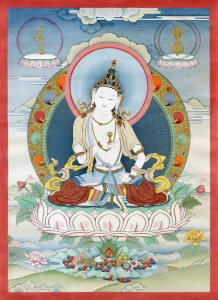

チベット仏教では、死から次生までの49日を中陰(バルドゥ)と見なし、その間に読誦や供養を続けます。『チベット死者の書(Bardo Thödol)』は中陰での体験を説き、解脱や良き再生へと導くために読まれる典籍です。 - 地域による実務

家族が僧侶を招き、数日間の読経・供養を行ったのち、地域の慣行(天空葬・火葬 など)に従って葬送します。伝統的には亡骸を数日安置して僧侶の読誦を受ける地域実務も見られます。

主な葬法とその意味

1) 天葬(鳥葬/jhator)

高地・木材資源の乏しい地域で発達した葬法。亡骸を屍陀林(チャーネル・グラウンド)へ運び、禿鷹(ハゲワシ)に布施として供します。

- 宗教的意味:無常・無我の体現、最後の布施(生き物への施し)。

- 場所:チベット、青海・四川などチベット文化圏の指定地で実施。都市近郊では規制や環境配慮により制限もあります。

2) 火葬(クレメーション)

都市部や亡命社会、また地域法令の事情から選ばれることが多い葬法。高位のラマは火葬後に仏塔(チョルテン/ストゥーパ)へ収められることがあります。

3) 水葬

河川へ還す葬法。地域・状況により実施され、自然へ帰すという意味を持ちます。

4) 塔葬(ストゥーパ葬)

ダライ・ラマ/パンチェン・ラマなど高位聖者に限られる厳格・神聖な葬法。遺体処置ののち、仏塔に安置され崇敬の対象となります。

※一部地域では、衛生・環境保全(ハゲワシ保護等)の観点から天空葬の実施・対象に制限が設けられています。

地域差のポイント

- チベット本土(青海・四川など):天空葬の伝統が続く指定地がある一方、都市近郊や観光地では見学規制や実施制限が増えています。

- ブータン:宗派はチベット仏教系ですが、葬送は火葬が主流。中陰の49日間にわたり供養が続けられ、7・14・21・49日目に祈祷旗を掲げる風習が紹介されています。

- ネパール(ムスタン等の山地):地域により天空葬の伝統がみられる一方、都市部では火葬が一般的。

『チベット死者の書』と読誦

『チベット死者の書(Bardo Thödol)』は、中陰で出会う光・平和尊・憤怒尊の体験を説き、「これは心の投影である」と見抜けば解脱へ至ると教えます。葬儀や49日法要で僧侶や家族が読み上げ、亡き人の意識を導く実践が広く行われます。

『チベット死者の書』については、こちらの記事で詳しく解説しています。

phowa(ポワ):意識移送の修法

phowaは、臨終時に意識を清浄な仏国土へ移送する密教実践。阿弥陀の浄土などを観想し、頭頂から意識が昇るイメージで導きます。生前からの訓練が重視され、導師が死にゆく人を支える場合もあります。

参列・見学のマナー(とくに天空葬)

- 撮影・至近見学は厳禁:宗教儀礼であり、遺族・僧侶・屍陀林管理者の指示に従う。

- 騒音・飲食は避ける:祈りの場を守る。

- 許可された距離を保つ:野生のハゲワシ保護や安全のため。

よくある質問(FAQ)

Q. 天葬は誰でもできるの?

A. すべての地域・状況で可能ではありません。指定地・対象・衛生基準などの規則があり、感染症など一部ケースは不可です。

Q. 中陰の「49日」は本当に大事?

A. 中陰は死から再生までの49日とされ、読誦・供養を通じて解脱や善き再生を願います。

Q. ブータンではどんな葬儀が多い?

A. 火葬が主流で、49日間の供養や祈祷旗を掲げる風習が広く紹介されています。

TIBET INORIと葬送の智慧

TIBET INORIは、「死を恐れとせず、祈りと転換の契機として敬う」というチベット仏教の智慧を大切にしています。

- 中陰の教えに学び、今を丁寧に生きる

- 最期の布施(天空葬の精神)や無常観を日常に活かす

- 祈りの道具(マニ車・タルチョ・ガウ)で追悼と供養を身近に

祈りとともに、亡き人を想い、生をよりよく生きる力へとつなげていきましょう。

TIBET INORI 公式オンラインストア

チベット仏教に根づく祈りの道具を、日常に。

マニ車・ガウ・タルチョなど、祈りと願いを形にしたアイテムを揃えています。