金剛鈴(こんごうれい)は、サンスクリット語 ghanta(ガンタ)、チベット語 drilbu(ドゥルブ)。

チベット仏教では金剛杵(ヴァジュラ/ドルジェ)=方便(慈悲・行動)と、金剛鈴=智慧(般若)を一対で用い、智慧と慈悲の不二を象徴します。音・所作・観想を統合する中核の法具で、灌頂・供養・日常の読誦に広く登場します。

金剛鈴の基本構造と象徴

- 鈴身(ボウル):内側の空間は空性(śūnyatā)、響きは法音を象徴。

- 縁(リム):正しく成形されると倍音が豊かに伸びる。明晰な智慧の広がり。

- 舌(ストライカー):音を生む因。方便が智慧を響かせることを示す。

- 柄(ハンドル):多くは金剛母(プラジュニャーパラミター)や五仏冠モチーフ。母なる智慧を具体化。

- 装飾(蓮弁・金剛結・法輪):清浄・縁起・転法輪などのシンボルを重ねる。

ポイント:チベット仏教では右手=金剛杵(方便)/左手=金剛鈴(智慧)が基本。両手を同時に用いることで不二を体感的に学びます。

音に込められた意味 ― なぜ「鈴」なのか

- 開始・結界:読誦や灌頂の冒頭で鳴らして場を清め、注意を一つに集める。

- 供養・讃嘆:供物を献じる所作や本尊の讃嘆で法音を示す。

- 回向・終結:儀礼の節目に諸功徳の回向を促す合図。

- 瞑想の補助:余韻の消えゆく音に心を澄ませ、無常と空性を味わう。

鳴らし方は単なる合図ではなく、音=縁起の現れを観じる瞑想の一環。具体の所作・リズムは師資相承(口訣)に従います。

金剛鈴と金剛杵 ― 二つで一つの法具

| 側面 | 金剛杵(ヴァジュラ) | 金剛鈴(ガンタ) |

|---|---|---|

| 象徴 | 方便/慈悲/行動 | 智慧/般若/洞察 |

| 手 | 右手(通例) | 左手(通例) |

| 体験 | 集中・力・護り | ひらめき・明晰・広がり |

| 不二 | 行動が智慧に導かれ、智慧が行動を完成させる |

片方だけの使用は、修行の偏りを示す比喩として語られます。両者同時に扱うことで、「空性と大悲の融合」を身体で学ぶのが金剛乗の要諦です。

主なタイプ(形状・意匠)

- 標準型ドゥルブ:鈴身に蓮弁/金剛結/法輪。柄に五仏冠や金剛母像。

- 大形法要用:堂内での供養・読誦向け。低音で持続する重厚な倍音が特徴。

- 携行・供卓用:個人の読誦・瞑想向け。バランスと響きを優先。

- 装飾意匠の差:地域や工房によりレリーフの深さ・線の切れ味が異なる(デゲ・カトマンズ等)。

素材・制作・音色

- 素材:銅合金(銅・錫・亜鉛・ニッケルの配合)。鐘銅に近いレシピが多い。

- 工法:鋳造→仕上げ彫金→内面研磨→調音。厚みと縁の直線性が音を決める。

- 音色:直打ちの立ち上がり、倍音の伸び、減衰の滑らかさが良品の条件。

- 手入れ:乾拭きが基本。酸化皮膜は音に悪影響が出ない範囲で味として残す。強い研磨剤は避ける。

儀礼での実務(チベット仏教の現場)

- 開仏・結界:読誦冒頭の短打で集中を作る。

- 供養セクション:花・香・灯・塗香・食・楽の供養句に合わせて鳴らす運用も。

- 本尊讃嘆・マントラ:金剛杵の印と金剛鈴の響きを同期。

- 回向・終結:場を解き、福徳を一切に回らす合図。

※各宗派・寺院で運用が異なるため、所属伝統の作法に従うのが鉄則。

よくある失敗と改善ポイント

- 鳴りが短い/高すぎる:縁(リム)の厚み・真円度不足か、打ち方が強すぎ。柔らかく、芯を捉える。

- 倍音が濁る:内面に汚れ・油分。内側だけ軽く拭き、乾燥保持。

- 重くて扱いづらい:手の大きさと重心が合っていない。握りやすさと響きの両立で選ぶ。

- 杵と鈴のアンバランス:対での調和(高さ・音量・テンポ)を基準に買い揃える。

金剛鈴の選び方(在家向けの実用ガイド)

- 目的:個人読誦/堂内供養/学校院の学修など。

- サイズ:手のひら基準で無理なく保持できる直径・重量。

- 音:1打で長い余韻、耳に痛くない中低域、豊かな倍音。

- 意匠:柄の彫像(五仏冠・金剛母)の造形が整っているか。

- ペアリング:手持ちの金剛杵と合わせて試す(高さ・テンポ)。

可能なら師・先達の助言を受けるのが安心です。

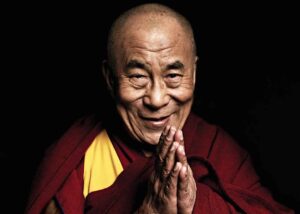

アイコノグラフィ(図像)での金剛鈴

- 金剛薩埵(ヴァジュラサットヴァ):右手に金剛杵、左手に金剛鈴の定型。浄化・懺悔の本尊。

- 金剛手菩薩(ヴァジュラパーニ):力の顕現として金剛杵を、対で鈴が描かれることも。

- 女尊(ダーキニー)像:智慧の象徴として鈴を高く掲げる意匠。

日本密教との橋渡し(用語の違い)

日本の真言・天台でも金剛鈴は必須の法具。

名称や細部意匠は異なっても、鈴=智慧/杵=方便という根本象徴は共通です。鳴らし方・所作は流派差があるため、所属伝統の作法教本・口訣に従いましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 左手が金剛鈴なのは絶対?

通例は左=智慧=鈴ですが、特定の儀礼で例外も。所属伝統の口訣を優先してください。

Q2. 家で日々の読誦に使ってよい?

問題ありません。丁重に安置し、清潔な台で扱うこと。深い所作は伝授後に。

Q3. 音が出にくいのですが?

打つ位置は縁の外周の一点をやさしく。手首のスナップで鳴らし、力任せに叩かない。

Q4. お手入れは?

基本は乾拭きのみ。湿気を避け、ケースや布で保管。メッキ面の強研磨は避けます。

用語ミニ辞典

- 金剛鈴(ガンタ/ドゥルブ):智慧を象徴する鈴。金剛杵と一対

- 金剛杵(ヴァジュラ/ドルジェ):方便(慈悲・行動)を象徴する法具

- 金剛母(プラジュニャーパラミター):柄部意匠の主題。母なる智慧

- 倍音:鈴身の共鳴による豊かな周波成分。音の「伸び」

- 口訣(アップデーシャ):師から口頭で伝わる実践的指示

- 不二:智慧と慈悲、空と顕現が二にあらずという悟りの視点

まとめ ― “響き”で学ぶ智慧、行で完成する慈悲

金剛鈴は、智慧のひらめきが世界へ広がる「響き」です。

金剛杵(方便)と金剛鈴(智慧)をともに扱うとき、知と行が一つとなり、祈りは生きた実践になります。

TIBET INORIでは、金剛杵とのペアリングのコツや儀礼の基本所作、音の選び方など、初心者にもやさしい解説を今後も発信していきます。

TIBET INORI 公式オンラインストア

チベット仏教に根づく祈りの道具を、日常に。

マニ車・ガウ・タルチョなど、祈りと願いを形にしたアイテムを揃えています。