「祈り」という言葉を聞いたとき、あなたはどんな情景を思い浮かべますか。

静かに手を合わせる姿。灯る炎。僧侶の読経の声。風に揺れる旗。胸元で小さく鳴る鈴の音。

チベット仏教は、そうした“祈り”を 頭の中の思想としてだけでなく、日常の所作や道具、儀礼や景色として受け継いできた文化です。マニ車、タルチョ、曼荼羅、法具、僧院儀礼——そこには「祈りを形にする」ための繊細な工夫が息づいています。

この記事では、チベット仏教の全体像をつかめるように、歴史・教え(思想)・宗派・実践・象徴文化・現代的な価値までを、できるだけわかりやすく、そして“辞書っぽくならない”温度でまとめます。

はじめて触れる方も、すでに興味がある方も、読み終えたときに「輪郭がはっきりした」と感じられるように。

チベット仏教とは(チベット密教・金剛乗・ヴァジュラヤーナ)

チベット仏教(Tibetan Buddhism)は、一般に ヴァジュラヤーナ(Vajrayāna/金剛乗) と呼ばれる密教的実践を色濃く含む、チベットを中心に発展した仏教の総称です。仏教の大きな流れ(大乗仏教の菩薩道)を土台にしながら、マントラ(真言)や曼荼羅、本尊観想などの“密教的な方法”を実践として発展させました。

ただし、チベット仏教を「特殊な儀式の宗教」とだけ捉えてしまうと、いちばん大切な部分を見落としてしまいます。

それは、心の扱い方を徹底的に磨く伝統であり、同時に、祈りを生活に根づかせる知恵の体系でもあるということです。

チベット仏教の歴史と背景(初伝期・後伝期)

チベット仏教は、突然生まれたものではありません。

山岳地帯の厳しい自然、交易と往来、王権の保護、土着信仰とのせめぎ合い——そうした時間の層の上に形づくられてきました。

初伝期(7〜9世紀)|仏教がチベットに根づきはじめた時代

仏教がチベットに本格的に伝わったのは 7世紀ごろ とされます。王権の庇護のもとで導入が進み、8世紀にはインドの高僧たちが招かれ、チベット最初期の僧院(サムイェー寺)が建立されたことが、伝統的に重要視されています。

当時チベットには ボン教 という土着宗教があり、仏教は対立と融合を繰り返しながら根づいていきました。ここで育まれたのが、のちに「祈りの道具」や「儀礼の豊かさ」として結実していく、チベット独特の宗教文化です。

後伝期(10〜11世紀)|体系化と復興の時代

9世紀の政治的混乱の後、仏教は一時衰退しますが、11世紀 に復興の流れが加速します。インドの大師アティーシャの活動などを通じて教えが整理され、実践と学問の体系が整っていきました。

この時期以降、チベット仏教は複数の伝統(宗派)へと展開し、今日に続く基盤が形作られていきます。

チベット仏教の教え(思想)|「空」「菩提心」「密教(タントラ)」

チベット仏教の世界は、見た目の華やかさ(法具や色彩、儀礼音)に目を奪われがちですが、中心にあるのはとても静かなテーマです。

「苦しみはどこから生まれ、どうすれば自由になれるのか」。これは仏教全体に共通する問いです。

ここでは、チベット仏教を理解する軸として、特に重要な3つを紹介します。

1)空(くう)|すべては固定した実体ではない

「空」は、すべての存在は固定した本質(変わらない“核”)を持たず、関係性と条件(因縁)によって成り立っている、という見方です。

この視点は、現実を「こうあるべき」「こうに違いない」と固めてしまう心の癖をほどきます。

空は、世界を虚無にする考えではありません。

むしろ、執着を薄くし、心の風通しをよくするための知恵として受け継がれてきました。

2)菩提心(ぼだいしん)|自分だけの救いで終わらない

菩提心は、大乗仏教の核であり、チベット仏教が特に強く育ててきた心です。

それは「自分だけが楽になるため」ではなく、すべての存在の幸福を願い、そのために悟りを求めるという利他的な志です。TIBET INORI+1

チベット仏教の祈りが、ときに厳しく、ときにやさしく感じられるのは、この菩提心の温度があるからかもしれません。

関連:菩提心とは

https://tibet-inori.com/tibetan-buddhism-bodhicitta/

3)密教(タントラ)|「今ここで」悟りへ近づくための実践

チベット仏教は、密教(タントラ)を中心に発展してきました。

マントラ(真言)、曼荼羅、本尊観想、儀礼などを通して、悟りの境地を“遠い理想”としてではなく、実践として今ここで体験に近づけていく体系が整えられていきます。

ただし、密教は「早くすごい体験ができる技法」というよりも、

心と言葉と身体の扱い方を、丁寧に整えていく道として理解すると、見え方が変わります。

関連:密教(タントラ)とは

https://tibet-inori.com/tibetan-tantra-vajrayana/

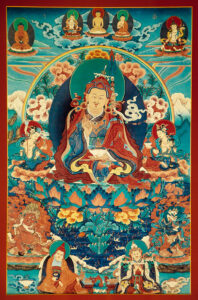

チベット仏教の四大宗派(ニンマ・カギュ・サキャ・ゲルク)

チベット仏教には複数の伝統(宗派)があり、代表的に ニンマ派/カギュ派/サキャ派/ゲルク派 が「四大宗派」と呼ばれます。

宗派は「どれが正しい」という勝ち負けのためではなく、

学び方・修行の色・師資相承(教えの伝わり方)の違いとして捉えると理解しやすくなります。

ニンマ派|最古の伝統、深い瞑想体系

最古の伝統として位置づけられ、ゾクチェン(大究竟)などの瞑想体系で知られます。

カギュ派|実践と瞑想を重視

瞑想・実修を重視し、マハームドラー(大手印)などの伝統が語られます。

サキャ派|学問的体系と伝承

哲学・論理の学問体系が発展し、僧院教育の面でも特色があります。TIBET INORI+1

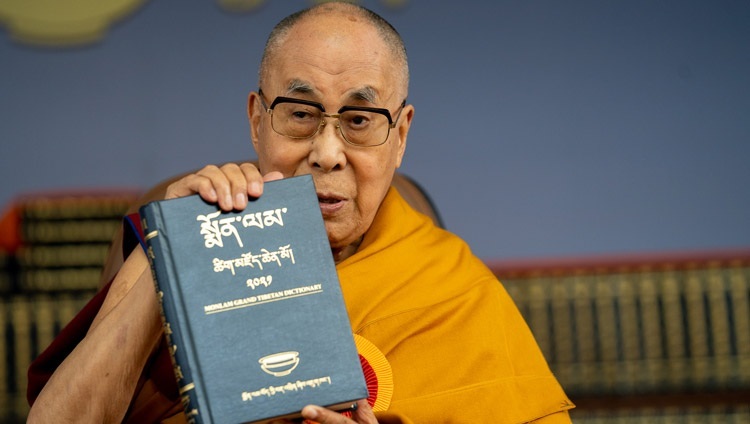

ゲルク派|最大宗派、体系化と教育制度

ツォンカパによる改革・整理を経て、僧院教育の体系が強化された最大宗派として知られます。ダライ・ラマの系譜とも結びつきが深い宗派です。TIBET INORI+2Encyclopedia Britannica+2

チベット仏教の特徴|祈りを「形」にする文化(マントラ・曼荼羅・マニ車)

チベット仏教の魅力は、教えが「頭の理解」で終わらず、暮らしに溶け込む形で表現されているところにあります。

ここでは象徴的な要素を3つだけ押さえます。

マントラ(真言)|音にこめられる智慧と慈悲

マントラは、短い言葉(音)の反復によって心を整え、智慧と慈悲を育てる実践です。代表的なものとして「オム・マニ・ペメ・フム」がよく知られます。

大切なのは、正確な発音の“正解探し”より、心を散らさずに唱える時間そのものです。

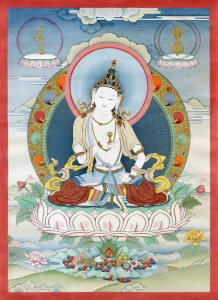

マンダラ(曼荼羅)|宇宙と悟りの地図

曼荼羅は、宇宙や悟りの世界観を象徴化した図です。

砂で作られる砂曼荼羅は、完成後に壊されることがあります。それは「無常(すべては移ろう)」を、目で見て体に覚えさせるための表現でもあります。

関連:曼荼羅(マンダラ)とは

https://tibet-inori.com/tibetan-ritual-tools-mandala/

マニ車|回す祈り、暮らしの中の小さな儀式

マニ車は、内部に経文が納められ、回転させることで読経と同等の功徳があると伝えられてきた祈りの道具です。

ここで重要なのは「すごい効果があるかどうか」を競うことではなく、祈りの時間を日常に作るという発想です。

忙しい日でも、マニ車をそっと回す数十秒が、心の呼吸を取り戻すきっかけになる。

その“ちいささ”が、実は続けられる強さなのだと思います。

修行と儀礼|五体投地・巡礼(コルラ)・プージャ・瞑想

チベット仏教の修行や儀礼は、派手さよりも「積み重ね」が本質です。

人の心は、理解だけでは変わりにくい。だからこそ、身体・言葉・心をセットで整える方法が育まれてきました。

五体投地|自我をほどき、祈りを深める

五体投地は、全身を地面につける礼拝の実践です。

自分を小さくするためではなく、固くなった“私”をほどいていくような動きとして理解すると、その意味が近づいてきます。

関連:五体投地とは

https://tibet-inori.com/tibetan-buddhism-gotai-tochi/

巡礼(コルラ)|歩くことで整う

聖地や寺院、仏塔などの周りを回る巡礼(コルラ)は、身体を動かしながら祈りを深める文化です。

歩くリズムに呼吸が揃い、雑念がほどけていく。祈りが「思考」から「体感」へ降りてくる瞬間があります。

プージャ(法要)|音・読経・観想が重なる総合芸術

太鼓やシンバル、読経、観想、供物——プージャは、複数の要素が重なり合う総合的な儀礼です。

これは“見せるための儀式”というより、集団の場で心を整える装置のようにも見えます。

瞑想(止・観)|静けさを育て、洞察を深める

チベット仏教では、心を落ち着ける瞑想(止)と、物事の本質を観察する瞑想(観)の両方が重視されます。

「瞑想ができる人になる」よりも、まずは 気づける回数を増やす。それが、日常での確かな一歩になります。

暮らしに根づく象徴文化|タルチョ・チョルテン・マニ石・ガウ

チベット仏教の祈りは、寺院の中に閉じていません。

風のある場所、峠、家の入口、胸元、壁のそば——暮らしの中に、祈りの“置き場所”があるのが特徴です。

タルチョ(祈祷旗)|風にのせて祈りを届ける

五色の祈祷旗を風に翻らせ、祈りを広く届ける文化です。

祈りを「持ち歩く」だけでなく、「風に預ける」という発想が、とてもチベットらしいと感じます。

関連:タルチョとは

https://tibet-inori.com/tibetan-ritual-tools-tarcho/

チョルテン(仏塔)|旅の安全、功徳の象徴

峠や聖地に建てられる仏塔(チョルテン)は、旅の安全や功徳を願う象徴です。

人が通る場所に祈りが立ち上がっている——それは「人は迷いながら歩く」という前提を、やさしく受け止めているようにも見えます。

関連:チョルテンとは

https://tibet-inori.com/chorten-stupa-tibetan-buddhism/

マニ石・オマニ壁|祈りを積み、道をつくる

経文を刻んだ石(マニ石)を積み上げる文化は、祈りが“個人の内面”を超えて、共同体の風景になる例です。

誰かの祈りが積み重なって、次の誰かの心を支える。そういう循環が、静かに続いていきます。

ガウ(護符入れ)|胸元に置く、小さな拠り所

ガウは護符や仏像を納めて身につける、小さな祈りの箱。日本のお守りに近い存在です。

「持っているから大丈夫」というよりも、

触れたときに、思い出せる。自分の中の静けさを。慈悲を。初心を。

ガウは、その“思い出す装置”として愛されてきたのかもしれません。

現代におけるチベット仏教の価値|心を整える智慧として

チベット仏教は現代において、単なる宗教を超え、「心の状態を整える智慧」としても注目されています。瞑想文化の広がりや、平和思想の発信などを通じて、世界で受け入れられてきました。

ただ、現代の私たちは「効率」や「即効性」を求めすぎてしまうことがあります。

チベット仏教が教えてくれるのは、むしろ逆の方向かもしれません。

- すぐに答えを出さない

- 何度も戻ってくる

- 小さな実践を積む

- 祈りの時間を、生活の中に置く

それは、派手ではないけれど、長く効く。

そして気づけば、日々の輪郭が少しだけ柔らかくなる。

よくある質問(FAQ)

Q1. チベット仏教は難しい宗教ですか?

哲学や体系は高度な部分もありますが、日常の入り口はとてもシンプルです。

「心を整える」「祈りの時間を持つ」「慈悲の方向へ戻る」——まずはそこからで十分です。

Q2. 宗教として入信しないと学べませんか?

学び方は人それぞれです。文化や思想として関心を持つことから始める人もいます。

ただし、密教的な高度な実践には伝統的に師資相承や灌頂(許可・導入)の枠組みがあることは、敬意をもって理解しておくと安心です。

Q3. マニ車を自宅で使っても意味はありますか?

伝統的には「経文を納め、回すことで功徳がある」と伝えられてきました。

TIBET INORIの視点としては、それに加えて “心を整えるための小さな儀式”を家に置けること自体に、大きな意味があると感じています。

Q4. 宗派の違いは重要ですか?

重要なのは「派閥」ではなく、あなたの心に響く学び方や、信頼できる導きとの出会いです。宗派はその地図のひとつ。違いを知ることは、理解を深める助けになります。

TIBET INORIとのつながり|祈りを、暮らしの中へ

TIBET INORIは、チベットの人々が守り続けてきた 「祈りを形にする智慧」を、現代の暮らしにそっと差し出すために生まれました。

マニ車、ガウ、タルチョ。

それらは単なる装飾品ではなく、心を整えるための“小さな儀式”です。

一日の中に、たった数十秒でもいい。

静かに手を動かし、息を整え、祈りの方向へ戻る時間があるだけで、心は驚くほど穏やかになります。

あなたの生活にも、祈りの風が静かに届きますように。