蓮華生大師(パドマサンバヴァ)は、チベット仏教の黎明期に密教(ヴァジラヤーナ)を本格的に導入した伝説的行者で、現代では「第二仏」=グル・リンポチェとして広く信仰されています。宗派分類ではニンマ派(古訳派)の創始的人物に位置づけられ、史的には8世紀頃に活躍したというのが定説です

史実と伝承:何が「歴史」で何が「伝説」か

- 史実の芯

9~10世紀の敦煌文書や『バ氏の遺訓(Testament of Ba)』など初期史料に、王トリソン・デツェン治下のサムイェー寺創建に関わった密教行者として言及されます。後世になるほど伝承が膨らむため、史実核+信仰伝承として読むのが学術的スタンスです。 - 伝承の展開

12世紀のニャンレル・ニンマ・オーセルがテルマとして『銅の宮(ザンリンマ)』を著し、物語的伝記を確立。以後、パドマサンバヴァ像は八大化身伝承やテルマ信仰と結びつき拡大しました。

生涯のキーポイント(伝承と研究の接点)

- 出自:しばしばウッディヤーナ(現スワート谷周辺)の王子・蓮華生と伝えられる(伝承)。

- チベット招請:インドの高僧シャーンタラクシタの勧めで、トリソン・デツェンが招請。パドマサンバヴァは地の霊的障碍を調伏し、サムイェー寺創建が進んだとされます(史料にも核)。

- 二大弟子(妃):イェシェ・ツォギャル、マンダラヴァは最重要弟子として伝承・アイコノグラフィに登場します(帝国記録は寡少だが伝承は強固)。

ニンマ派における教えと意義

- 教えの伝わり方:ニンマ派はカーマ(口伝)とテルマ(埋蔵経)の二大伝統を重視。後者はテルテン(掘り出し聖者)が時至って顕わすとされ、パドマサンバヴァはテルマ伝統の原点的人物です。

- 思想的核:マハーヨーガ体系や、のちに大きく花開くゾクチェン(大究竟)との連関が語られます(史学的には段階的形成と理解)。

八大化身(グル・ツェンギェ)の意味とリスト

八大化身は、グル・リンポチェが衆生の必要に応じて示す八つの相。代表的な列挙(Rigpa整理)では次の通り:

1) グル・ツォクイェー・ドルジェ(湖生金剛)/2) グル・シャーキャ・センゲ(釈迦の獅子)/3) グル・ニマ・オーゼル(日光の放射)/4) グル・パドマサンバヴァ(蓮華生)/5) グル・ロデン・チョクセー(卓越の智慧求索)/6) グル・ペマ・ギェルポ(蓮の王)/7) グル・センゲ・ドラドク(獅子の咆哮)/8) グル・ドルジェ・ドルロー(忿怒の金剛)。本質の多様相を示すもので、八人の別人ではありません。

マントラと祈り:日々の実践の入り口

- ヴァジュラ・グル・マントラ

“Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum”(チベット語読:オム・アー・フン・ベンザ・グル・ペマ・シッディ・フン)。グル・ヨーガ実践の中心マントラで、在家でも広く唱えられます - 七句の祈り(Seven Line Prayer)

ニンマ派の修行で最も重視されるグルへの祈り。ミパムの注釈や口訣が知られ、入門~熟達まで繰り返し唱えられます。

聖地と巡礼:タクツァン僧院とマラティカ洞窟

- ブータン・タクツァン僧院(虎の巣)

切り立つ岩壁に建つグル・リンポチェの象徴的聖地。伝承ではドルジェ・ドルロー相として当地の精霊を調伏し、洞窟で瞑想したとされます。現在も八大化身に捧げる堂を中心に巡礼が絶えません。 - ネパール・マラティカ(ハレシ)洞窟

マンダラヴァと共に寿命延長(アミターユス)の成就を果たした地として知られ、長寿法の巡礼地として篤い信仰を集めます。

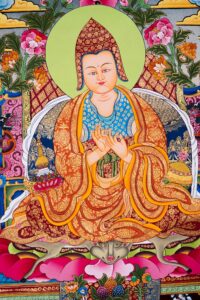

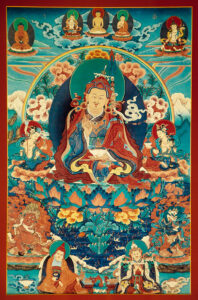

アイコノグラフィ(姿とかたち)を読む

典型像では、右手に金剛杵(ヴァジュラ)、左手に髑髏杯(カパーラ)+長寿瓶を載せ、左肩に三叉杖(カトヴァンガ)を預けた蓮華帽姿で描かれます。これらは三身・五智・大楽空などを象徴し、曼荼羅的に意味が折り重なるのが特徴です。

関連人物・作品

- イェシェ・ツォギャル:ニンマ派における女性行者の規範。史料上の実在性は議論があるが、伝承ではグル・リンポチェの最勝弟子として中心に位置づけられる。

- マンダラヴァ:インド・ザホルの王女とされる主要妃。伝承・祈願文・テルマ群が豊富で、近年は研究も進む。

- 『チベット死者の書』とカルマ・リンパ:14世紀のテルテンが顕わした中陰(バルド)文献群で知られる(後代編集を含む学術的議論あり)。

よくある質問(FAQ)

Q1. パドマサンバヴァは本当に実在したの?

A. 8~10世紀の敦煌文書や『バ氏の遺訓』は、彼に比定される密教行者の活動を示唆します。一方で、大半の伝記は12世紀以降の作で、信仰的展開が大きい点は学術的に区別されます。

Q2. ニンマ派での位置づけは?

A. 創始的人物であり、口伝(カーマ)とテルマの両系譜の源流として尊ばれます。

Q3. 八大化身は別個の仏なの?

A. いいえ。一つの覚醒が状況に応じて示す八相で、多様な救済機能を象徴します。

Q4. 実践を始めるなら?

A. 七句の祈りやヴァジュラ・グル・マントラは、日常の読誦として広く推奨されます(正式な伝法・口訣は師資相承のもとで)。

TIBET INORI 公式オンラインストア

チベット仏教に根づく祈りの道具を、日常に。

マニ車・ガウ・タルチョなど、祈りと願いを形にしたアイテムを揃えています。