サキャ派(Sakya/サキャパ) は、チベット仏教四大宗派の一つで、学(論理・文法・戒律)と密教実践の統合に優れた伝統として知られます。中核教義は、ヘーヴァジュラ坦陀羅にもとづく体系的な行道論 「ラムドレ(道果, lam ’bras)」。さらに「四つの執着を断て(執着離断)」の教誡や、学匠サキャ・パンディタの論書群は、チベット全土の学風に決定的な影響を与えました。

サマリー(要点)

- 起源:11世紀にコン氏族のコンチョク・ギャルポがサキャ寺(チベット中部・ショトン地方)を創建。

- 五祖(サキャ五大祖):サチェン・クンガ・ニンポ/ソナム・ツェモ/ジェツン・ドラクパ・ギャルツェン/サキャ・パンディタ(クンガ・ギェンツェン)/チョギャル・パクパ。

- 教義の柱:ラムドレ(道果)、四つの執着を断て、三学と三戒の統合、ヘーヴァジュラ・ヴァジュラヨーギニーなどの本尊瑜伽。

- 歴史的役割:13世紀、パクパが元朝(フビライ)の帝師となり、サキャ派は元代のチベット統治を担った。

- 系統と下院:本流に加え、ンゴル派(Ngor)・ツァル派(Tsar)が発達。

- 宗派運営:伝統的にコン家が宗派の継承を担い、サキャ・ティジン(宗主)が全体を統率。近年は任期制・輪番制が採られている。

起源と歴史:サキャ寺から元朝へ

- 創建(11世紀):コンチョク・ギャルポ(Khön Könchok Gyalpo)が1073年頃、サキャ寺を創設。寺名「サキャ(灰色の大地)」は伽藍のある丘の土色に由来します。

- インド仏教の受容:ドルミ(ドルグミ)・ロツァワ=ドゥルミ・シャーキャ・イェシェ(Drogmi Lotsawa)がインドでヴィルーパ系のヘーヴァジュラ・ラムドレを受学・伝来。

- 学問の隆盛:サキャ・パンディタ(1182–1251)は『三戒の明区別(sDom gsum rab dbye)』や『学者への門(mkhas pa la ’jug pa’i sgo)』などを著し、論理学・戒律・文法の規範を確立。

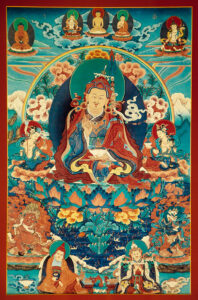

- 元代のチベット:チョギャル・パクパ(1235–1280)はフビライ・カアンの帝師として重用され、パクパ体(’Phags-pa script)を創案。サキャ政権は13〜14世紀にかけてチベット統治を担いました。

サキャ五大祖(五祖)

- サチェン・クンガ・ニンポ(1092–1158)

― サキャ派の精神的祖。「四つの執着を断て」の教誡で名高い。 - ソナム・ツェモ(1142–1182)

― 経論・密教双方に精通した大学匠。 - ジェツン・ドラクパ・ギャルツェン(1147–1216)

― ラムドレの注釈・伝持を整備。 - サキャ・パンディタ(1182–1251)

― 論理・戒律・文法の巨匠。『三戒の明区別』ほか著作多数。 - チョギャル・パクパ(1235–1280)

― 元朝の帝師。パクパ体の制字、サキャ政権の基礎を確立。

教義の中核①:ラムドレ(道果, lam ’bras)

ラムドレは、インドのヘーヴァジュラ坦陀羅を根本とする道(修行のプロセス)と果(悟りの完成)を一体で説くサキャ派の至宝です。

- 系譜:ヴィルーパ → ガヤーダラ → ドルミ(ドゥルミ) → サキャ本流。

- 特色:生起次第(曼荼羅・本尊観)と究竟次第(気・脈・明光)を、戒・定・慧の三学と三戒(個人戒・菩薩戒・密教戒)の整合の上に統合。

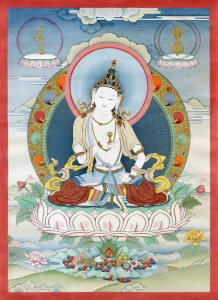

- 実践相:ヘーヴァジュラ(相応するナイラートミヤ)やヴァジュラヨーギニーなどの本尊瑜伽が要。上師(ラマ)からの正式灌頂・伝授が必須です。

教義の中核②:「四つの執着を断て」

サチェンの警句として有名な執着離断(zhen pa bzhi bral):

- この世への執着があるなら、出離の心ではない。

- 輪廻への執着があるなら、菩提心ではない。

- 自分だけの目的に執着するなら、正しい見解ではない。

- 把え方(見解)に執着するなら、心の本性を見ていない。

―― サキャ派の実践倫理と正見を簡潔に示す核心教えです。

学と実修:サキャ派の学風

- サキャ・パンディタの学統:論理学(量評)・文法学(チベット語学)・戒律を重視。名著『三戒の明区別』は個人戒・菩薩戒・密教戒の整合を明晰に論じ、宗派を超えて権威となりました。

- 僧院教育:講学(debate)・講読・灌頂・修法が段階的に組まれ、ラムドレ伝授は宗派の最重要行事のひとつ。

- 実修の要:本尊瑜伽(ヘーヴァジュラ/ヴァジュラヨーギニー),前行(ngöndro),上師ヨーガ。密教ゆえ、独習は不可・師資相承が大前提。

系統と主要寺院

- 本流(Sakya):サキャ寺(シガツェ管轄)。歴史的中枢で、政治・学修の両輪を担った大寺院。

- ンゴル派(Ngor):ンゴル・エワム・チョーデンを中心とする下院。儀礼・灌頂の綿密さで知られる。

- ツァル派(Tsar):ツァルチェン系の伝承を保持。ラムドレの別系注釈や修法伝承が伝わる。

- 亡命後の拠点:インド北部(デーラードゥーン周辺など)にサキャ・センターやサキャ・カレッジ等の学修機関が整備され、国際的な教育・出版の拠点として機能。

サキャ・ティジン(宗主)と継承

サキャ派はコン氏族が世襲的に宗派運営を担ってきました。宗主はサキャ・ティジン(Sakya Trizin)と呼ばれ、近年は終身制から任期制・輪番制へと制度が整えられています(ドルマ・ポドランとプンツォク・ポドランの両家系による交代など)。

他宗派との違い(ざっくり比較)

- ニンマ派:ゾクチェン(大完成)を最上とする古派。テルマ(再発見)も重視。

- カギュ派:マハームドラーと六ヨーガ(ナーローパの六法)を核に実践重視。

- ゲルク派:ラムリム(道次第)や論理学の制度化に長ける。

- サキャ派:ラムドレ(道果)による道と果の統合的教授・三戒の整合・学(論理)と密教の精緻な接合が特徴。

よくある質問(FAQ)

Q. サキャ派の核心教義は何ですか?

ラムドレ(道果)です。ヘーヴァジュラ坦陀羅にもとづき、生起次第と究竟次第を統合して、道(修行)=果(悟り)を同時的に理解・体得させる体系です。

Q. 「四つの執着を断て」とは?

サチェンの教誡で、出離・菩提心・正見・無執のポイントを端的に示します。実践上の日々の指針として広く引用されます。

Q. サキャ派で重要な本尊は?

ヘーヴァジュラ(Hĕvajra)が中心。ヴァジュラヨーギニー等の行法も伝わります。いずれも正式灌頂と師資相承が必須です。

Q. ンゴル派やツァル派は何が違いますか?

いずれもサキャの下院(分流)で、伝授体系・儀礼に独自の特色があります。地域・師資の流れで学修の重点やテキストが少しずつ異なります。

まとめ:TIBET INORIの視点

サキャ派は、道と果を一体で説くラムドレを柱に、学術の厳密さと密教実践の精緻さを磨き上げてきた伝統です。

TIBET INORIでは、用語解説(ラムドレ/ヘーヴァジュラ/四つの執着)や、サキャ五祖・寺院ガイドを連載化し、内部リンクで全体像を俯瞰できる導線を整えていきます。日常の祈りと学びの両輪で、サキャ派の智慧を暮らしに活かしていきましょう。

TIBET INORI 公式オンラインストア

チベット仏教に根づく祈りの道具を、日常に。

マニ車・ガウ・タルチョなど、祈りと願いを形にしたアイテムを揃えています。